中心院区地址:济南市解放路105号

东院区地址:济南市历城区经十路5106号

客服电话:0531-55739999

微信服务号

微信服务号 全功能智慧医院

全功能智慧医院

“医疗队员到坦桑,兄弟情谊似海洋……”在非洲中部广袤的红土地上、在乞力马扎罗山脚下,传唱着一首名为《中国医疗队在坦桑尼亚》的歌曲。与歌声相伴的是中国医生治病救人的动人故事。

对于这首歌我无比熟悉,作为济南市中心医院的一名医生,七年援坦经历,让我每当听到歌曲旋律,思绪就情不自禁飞回到了那片经土地。

7个寒来暑往,让最美的青春在非洲熠熠生辉

1968年,我首次奔赴坦桑尼亚开展援坦医疗工作,之后又有两次援坦经历,3次(60、70、80年代)援坦长达7年半之久,在贫瘠的坦桑尼亚土地上,用自己的医疗技术为那里的人民解除病痛的折磨,看到康复的患者手舞足蹈的表达着内心的感激,我就感觉到无比自豪。

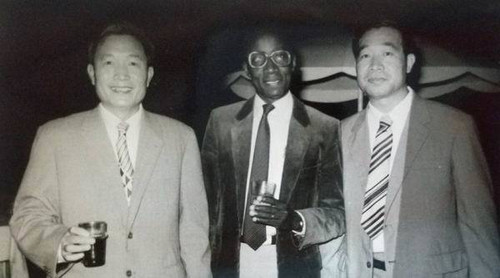

援坦期间,我先后担任医疗队长、医疗专家组组长等职,在异国他乡以高度的责任感和共产党员的标准严格要求自己,团结带领全体医疗队员,克服重重困难,一次又一次出色完成援外任务,受到坦桑尼亚人民和政府的高度赞扬,与坦桑人民结下了割不断的深情厚意。回国后,时常想念坦桑的同事和朋友,中坦友谊之花始终不渝的开到现在,这是一批又一批援坦专家,用汗水、泪水、生命打下的良好群众基础,这种友谊是无价之宝。多少年来,无论政府元首如何变化,两国人民的友谊是任何势力也摧毁不了的。有了基层群众这一钢铁长城相伴,中坦友谊一定会永远发扬光大,半个世纪的友谊值得两国人民珍惜。

在坦桑医疗队服务的70年代,我领导的专家组被评为先进集体,我被评为全国援外工作模范医疗队员,1978年光荣地出席全国援外集体代表大会,受到了党和国家领导人的接见,给了我巨大的鼓舞。1983年9月,坦桑尼亚医学会授予我名誉会员,这是在坦桑尼亚工作的中国医生第一次被授予这一荣誉称号。

在我一个个荣誉的光环背后,有谁能真正了解身在远方的我,和我相隔万里、患有各种疾病的妻子及两个幼小的孩子,7年之间的思念之苦、忧心之苦?只有亲身经历了,方能体会到双方的不易。有一首歌,“白云奉献给蓝天,星光奉献给长路,我们拿什么奉献给你”,我的祖国和非洲人民,除了爱心和技术,能奉献的只有青春。7个寒来暑往,无论发生了什么,我都无怨无悔地在坦桑奉献着一切,因为我是共产党员。

在瘟疫与炮火中坚守,用执着浇开中非友谊之花

在那个年代医疗队与现在医疗队各种待遇无法相比,生活费寥寥无几且没有工资,还要自己开荒种菜,自己做饭打理家务。尽管如此,大家没有抱怨,除了医院内紧张工作外还要下农村巡回医疗,各种艰苦的条件无法形容,各种设备简陋的无法想象。我是医学影像学科医生,但我还要帮眼科医生当助手,帮产科医生手术及接生。在那炎热天气下,我们带着自己做的饭下乡,不到中午就全部坏掉,最热的时候生鸡蛋都能烤熟,饭坏了只能空腹忍饥进行工作。当地百姓只要见到中国医生,就像见到自己的亲人一样。60年代我们感到艰苦,当地老百姓生活与我们相比更苦,但那里的人们仍然开心地度过每一天,他们的一切我至今念念不忘。我是一个不善言辞的人,但每当有人提起非洲的点点滴滴,我就情不自禁地说个不停。

医疗队在那个年代,不仅条件差,生活苦,同时还经常经受各种传染病、瘟疫的危害,还有战争的威胁与恐惧。当时内瓦拉与葡萄牙统治的莫桑比克相邻,内瓦拉经常遭到莫桑比克的飞机轰炸。当地医务工作者大部分都已撤离,只有中国医疗队员在坚守岗位,发扬救死扶伤的人道主义精神,尽了白衣天使应尽的责任。这时我带着3名队员开辟了坦桑尼亚战火中的内瓦拉医疗点,整个医疗队因专业特殊,与他国政府要员和广大群众有更多亲密接触,为中非友谊之花打下良好的坚实基础,具有巨大的影响力。1971年10月25日,我国恢复在联合国的合法席位时,周恩来总理曾经说过,是非洲的穷朋友用轿子把我们抬进了联合国。这一伟大的历史光辉的一页,所有的医疗队员及家人也功勋卓著,所以我和我的家人都感到无比地自豪。医疗队员的一言一行清楚证明,这就是奉献,无私的奉献。在坦桑7年多,我被传染疟疾多次高烧不退,但我一边工作一边治疗,从没有回国治疗休养的想法。我在坦桑战斗,妻子和孩子们在国内克服并战胜各种困难,一天又一天,一年又一年地熬过这刻骨铭心的7年之久。

历经三次援坦,在对家人的愧疚中体味奉献的幸福

记得1968年夏天,一天我接到通知,让我24小时内必须赶到北京赴坦桑尼亚医疗队,此时儿子才刚出生几天,妻子高烧不退怎么办?去还是不去,我真的难以抉择,时间一分一秒的过去了,但经过慎重考虑,我们夫妇二人毅然决定服从组织决定,那时生离死别的感受无法形容。临行时,高烧的妻子咬紧牙关,忍着痛苦的眼泪,坚持去火车站送我……回到家一个多月没能起床,还不满月的儿子也只能送回威海老家抚养。从此七年间,每月靠一封书信告知各自的情况,双方报喜不报忧,互相安慰鼓励,就这样度过每一天、每一月、每一年。

在我走后不到三个月,妻子身体还没好,还坚持要跟随群众组织下乡巡回医疗。我在万里之外,儿子在千里之外,一间12平方米的小屋被一把锁一锁就是一年。那种夫妻分离,父子分离的痛苦无人倾诉,更无人可帮。1976年,儿子不到八岁,女儿不到四岁,组织派我第二次赴坦桑尼亚。那时正是唐山大地震,我在坦桑,妻子昼夜忙在一线,抢救唐山转来的伤员,两个孩子住在球场帐篷里。

整整三次经历,七年多的时间,我和我的队友们为非洲人民的健康事业,为中非友谊作出了突出贡献。、在山东省援坦40周年庆祝大会上,凤凰卫视专门采访我和我的爱人,坦桑尼亚驻华大使亲自接见我与妻子并合影留念。

回首往事,我们奉献了自己所有能量,奉献了自己的青春,播下了中非友谊的种子,至今代代相传。这也算对祖国、对党、对人民的忠诚回报与感恩。七年的援坦经历是辛苦的,也是幸福的。不是每个人都有这样的经历,经历是感动、是收获、是奉献、是愉悦、是幸福。曾经的风雨岁月和奋斗经历,将会给后人留下美好的回忆,有幸三次援坦经历的人,人生无悔。

人物简介:郭友山,男,汉族,山东莒县人,大学本科,1947年3月参加工作,1949年加入中国共产党。1961年毕业于山东医学院医疗系,分配至济南市中心医院放射科工作,历任医师、主治医师、副主任医师,1988年6月晋升为主任医师。曾三次赴非洲参加援坦桑尼亚医疗队。曾任放射科主任,兼任山东医科大学教授、山东省及济南市放射学会常务理事、主任委员;援外专家组组长及业务队长等职务。1997年离职休养,随后返聘医院医学影像中心CT室工作至2011年。